Por: Guacharo 2025 (seudónimo)

Contexto para los años 1957-1058 en Venezuela

Entre mayo de 1957 y enero de 1958 se produjo el colapso de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, una época oscura que duró más de 10 años, caracterizada por la constante violación de los derechos humanos. La publicación de la Carta Pastoral de Monseñor Arias Blanco en mayo de 1957 encendió la «chispa de la subversión» al denunciar la injusticia social. Este acto de la Iglesia, institución de gran arraigo popular, ofreció una voz moral en un país silenciado por la censura y el terror de la Seguridad Nacional. El 15 de diciembre de 1957 el régimen intentó legitimarse con un fraudulento plebiscito que solo intensificó el rechazo cívico. La oposición se articuló a través de la Junta Patriótica, que unió a partidos y figuras disidentes (incluyendo sacerdotes). El 1° de enero de 1958 el descontento estalló con el fallido alzamiento militar en Maracay, cuya represión exacerbó la crisis. La unión final de políticos, trabajadores, estudiantes, la prensa clandestina, la Iglesia, y las Fuerzas Armadas culminó con la Huelga General Cívica del 21 de enero, que precipitó la huida de Pérez Jiménez el 23 de enero, poniendo fin a la dictadura.

La Carta Pastoral de Arias Blanco

“Desde Caracas hasta Puerto Páez, en el Apure; desde las solemnes naves de la catedral metropolitana hasta la destartalada iglesita de Mauroa, en el territorio federal amazónico, la voz de la Iglesia -una voz que tiene 20 siglos- sacudió la conciencia nacional y encendió la primera chispa de la subversión” -Redacción Revista SIC (2010). 23 de enero de 1958: ”El clero en la lucha”-.

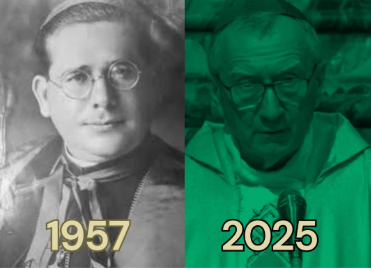

El 1° de mayo de 1957, día del trabajo y fiesta del patriarca carpintero, San José, los párrocos venezolanos leyeron en sus diócesis la carta pastoral de Monseñor Rafael Arias, arzobispo de Caracas. La preparación fue meticulosa. Primero se ordenó la realización de una encuesta desde la Juventud Obrera Católica y posteriormente otras consultas con sacerdotes de todo el país sobre la delicada situación del país.

La carta fue redactada personalmente por Monseñor Arias en 45 días, finalizando la primera semana de abril. Fue distribuida simultáneamente en todo el país y por razones estratégicas su divulgación se pautó para el 1° de mayo. Esta misiva «sacudió la conciencia nacional y encendió la primera chispa de la subversión», trascendiendo fronteras al romper la censura.

Esta carta, motivada por los derechos laborales reconocidos por Pío XII, se gestó gracias a las profundas reflexiones de Monseñor Arias sobre la desigualdad en Venezuela, la riqueza no distribuida, la precaria situación obrera, evocando la doctrina social de la Iglesia. El arzobispo destacó el paso de un país rural a uno urbano e industrial, lo que provocó nuevos problemas sociales. A pesar del crecimiento económico, Arias denunció la injusta distribución de la riqueza, manifestada en desempleo, salarios bajos, condiciones laborales indignas y violación de leyes. Propuso un salario vital obligatorio y prestaciones familiares. La misiva cerró abogando por una evolución pacífica y noviolenta, en línea con la doctrina de la Iglesia.

Sin usar explícitamente los términos «democracia» o «derechos humanos», aludió a estos principios. Denunció la injusticia económica y las condiciones laborales indignas, defendiendo la dignidad del trabajador y exigiendo justicia social. Su llamado a una «evolución sin violencia», representó un desafío al autoritarismo y a la vez -más allá de la revoluciones socialistas en boga en ese entonces- un clamor por la libertad, sentando un precedente de resistencia noviolenta en favor de la justicia social y la democracia en Venezuela.

¿Qué pasó después de la lectura de esta carta?

Tras la divulgación de su carta pastoral, Monseñor Arias Blanco fue citado al Ministerio del Interior. Sin embargo, la Iglesia continuó su labor, con sermones dominicales que inquietaban al régimen y con distintas figuras de la Iglesia emprendiendo diversas acciones desde la noviolencia. Algunos ejemplos son:

- El padre Jesús Hernández Chapellín, director del diario católico La Religión, se destacó por su postura combativa, publicando réplicas sin censura y enfrentándose directamente a Vallenilla Lanz, denunciando el régimen de terror y la violación del derecho al sufragio. Este enfrentamiento lo convirtió en un conspirador, uniéndose a la Junta Patriótica.

- Otros sacerdotes también se involucraron, como el padre José Sarratud, quien imprimió volantes clandestinos desde la Catedral. La represión gubernamental se intensificó con el levantamiento de Maracay, resultando en la detención de cinco sacerdotes, acusados de ser «autores morales» del alzamiento militar del 1° de enero de 1958, también llamada la Rebelión de Maracay.

- A pesar de las amenazas, se mantuvieron firmes. La Iglesia, con el apoyo de sus colegios, participó activamente en la resistencia, culminando en la huelga general del 21 de enero, donde las campanas de las iglesias anunciaron el paro.

- Como símbolo de la represión de ese momento, el padre Hortensio Carrillo fue herido ese día mientras decía una misa, a causa del ataque de esbirros del régimen contra una manifestación de médicos que se refugió en la iglesia Santa Teresa. Finalmente, la madrugada del 23 de enero, el régimen fue derrocado.