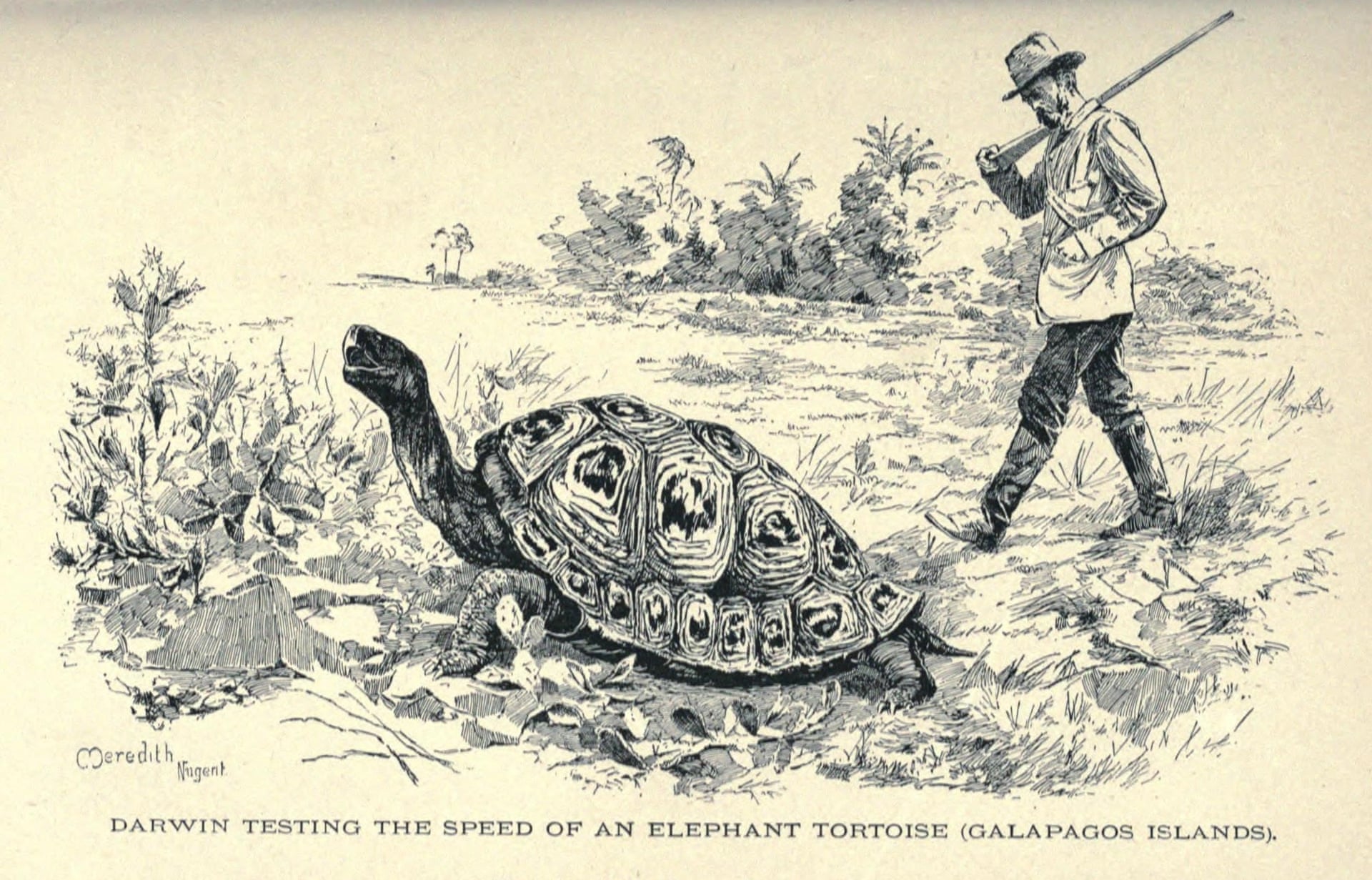

En un día soleado de octubre de 1835, Charles Darwin, con 26 años entonces, ascendió desde la árida costa a las colinas verdes de la isla de Santiago, en el archipiélago de las Galápagos. Después de una larga caminata, se sentó en la sombra y se puso a observar las tortugas gigantes de la isla mientras deambulaban por caminos anchos, pisoteados durante incontables generaciones con sus patas de elefante. Cronometró su marcha, midió sus caparazones y trató de levantarlas. Al ver que no podía, se montó sobre su lomo en su pesada marcha. El vicegobernador, un mercenario noruego llamado Nicholas Lawson, le dijo a Darwin que “podía asegurarle con toda certeza de qué isla procedía cada tortuga”. En las islas pequeñas y secas, las tortugas eran más pequeñas. En las islas más grandes y altas, como Floreana y Santiago, allí donde los cráteres volcánicos a menudo aparecen envueltos en brumas, las tortugas adultas eran mucho más grandes y sus caparazones tenían forma de cúpula. Mientras estuvo en Las Galápagos, Darwin no logró ver la importancia de lo que Lawson le había comentado. “Durante algún tiempo no le presté suficiente atención a esa afirmación”, se lamentó Darwin años más tarde, una vez de regreso a Inglaterra, cuando comenzó a considerar el significado de las tortugas gigantes y otros animales de las Galápagos para la evolución. Cuando Darwin estuvo en las Galápagos, aún no estaba pensando en la evolución. Aunque tomó notas sobre el comportamiento de las tortugas, sus andares, sonidos y tamaños, no coleccionó tortugas como sí hizo con pájaros, plantas, rocas, lagartijas e insectos. Lo que sí hizo fue comerlas.